|

Bernardo Caprotti è

l'imprenditore che ha portato all'eccellenza i

supermercati in Italia. Ne ha fatto un caso di rinomanza

internazionale, nel settore. A 81 anni ha deciso di

rompere il suo riserbo (niente interviste, niente

fotografie, poche apparizioni pubbliche, tanto lavoro) e

in questo libro-denuncia racconta ciò che ha dovuto

subire per mano delle Coop. Dai primi contatti con il

gigante "rosso" della grande distribuzione fino alle

polemiche degli ultimi mesi, il fondatore di Esselunga

ricostruisce un confronto pluridecennale scambiato fino

a poco tempo fa per normale concorrenza. Invece,

mettendo insieme con meticolosità le tessere del

mosaico, a Capretti è apparso un disegno preciso: far

sparire la sua azienda dal mercato. In questo j'accuse

l'imprenditore documenta, prove alla mano, una serie

di vicende che di primo acchito sembrano tentativi

imprenditoriali andati a vuoto, nella realtà si rivelano

parte di un censurabile piano strategico altrui. Giacché

Esselunga non può essere la sola vittima del "sistema".

Dalla rigorosa esposizione dei fatti appare di tutta

evidenza

che molte iniziative di

Esselunga sono state affossate dalla Legacoop, il

gigante economico agli ordini del PCI-PDS-DS, con

l'indispensabile appoggio delle amministrazioni locali

di sinistra.

Reperti etruschi usati come

grimaldello, licenze lasciate scadere (ma prontamente

girate alle Coop), terreni pagati sei volte il valore di

mercato, condizionamenti di sindaci e assessori, persine

uno scippo ai danni di una signora sopravvissuta al

campo di sterminio di Auschwitz per realizzare una

Ipercoop gigantesca in una città "proibita"

all'Esselunga. Tutto è servito per bloccare l'espansione

dell'imprenditore lombardo, che chiede soltanto di

"servire", di poter fare il mestiere imparato da Nelson

Rockefeller, di cui fu socio all'inizio dell'attività.

Operazioni che avevano richiesto anni di preparazione e

ingenti investimenti

gli sono state sottratte dalla

"concorrenza" nel giro di poche ore. Fino a giungere

alle pressioni di Romano Prodi su Caprotti perché la sua

azienda resti «in mani italiane»: cioè sia ceduta alle

Coop. Una soluzione finale che aggiungerebbe la beffa

agli ingenti danni, morali e materiali, già subiti. La

galleria di fatti e personaggi (da Pierluigi Stefanini a

Turiddo Campaini, da Mario Zucchelli a Bruno Cordazzo) è

accompagnata da una documentazione inoppugnabile e

inedita che Caprotti ha ora pazientemente ordinato. «Il

mio braccio destro ripeteva che dietro certi episodi

c'erano le Coop», rievoca Fautore. «A lungo mi sono

rifiutato di credergli. Oggi riconosco che aveva

ragione».

In copertina: Un piccolo

campione

del "prestito sociale" delle

Coop. Circa 12 miliardi

di euro ovvero 24.000 miliardi

di lire.

INDICE

9

PREFAZIONE

di Geminello Alvi

39 Le

mie ragioni

41

Permette? Mi presento

59

Suicidio dì un boom

73

Prime avvisaglie

IL MIO ATTO D'ACCUSA

79

Mario Zucchelli e Coop Estense

95

Pierluigi Stefanini e Coop Adriatica

103 Turiddo

Campaini e Unicoop Firenze

109 Bruno Cordazzo

e Coop Liguria

117 Aldo Soldi e

ANCC

APPENDICE

131 La Coop

sei tu? Conosciamoci di più!

di Stefano Filippi

RINGRAZIAMENTI

il mio grazie va a Geminello

Alvi che, con la sua prefazione, ha dato una dignità a

questo scritto artigianale.

E a Stefano Lorenzetto, senza

il quale mai avrei fatto - si fa per dire - lo

scrittore. Egli ha fermamente voluto che io iscrivessi

la mia storia in prima persona: «Dall'alto della sua

età, del suo silenzio, e dei suoi soldi», diceva. Spero

di non averlo troppo deluso.

Infine ringrazio Carlo

Rossella, che lo scorso anno disse: «Non va».

B.C.

PREFAZIONE

di Geminello

Alvi

Le tabelle citate da Geminello

Alvi

sono riportate al termine della

prefazione.

Gli allegati al testo di

Bernardo Capretti

sono riprodotti in un'apposita

sezione

impaginata alla fine, prima

dell'appendice.

Tutta la documentazione

originale

relativa ai fatti esposti in

questo libro

è a disposizione di chiunque

abbia interesse a consultarla

presso

la direzione di Esselunga,

via Giambologna 1,

20096 Limito di Pìoltello

(Milano).

Per chi scriva come me per

mestiere è almeno curioso quanto accade mentre inizio

questa prefazione. Il farlo mi colma di orgoglio, e di

senso del dovere. Strano sentire, che rende

insignificante il resto, e mi fa scrivere con

delicatezza di un libro che, alla prima lettura, m'era

venuto addirittura quasi di sconsigliare, E invece

adesso che ho appena finito di riorganizzarmelo nella

mente, m'entusiasma. Perché questo libro di denuncia

possiede una tutta sua geometria, nella quale ogni

dettaglio si incastra con calma concretezza. Ed è già

raro che scrivendo d'argomenti economici ci si riesca.

Ma meno consueto è ancora avere

il privilegio di vedere incarnate delle idee così

concrete e franche in una vita vera. E questo è

l'orgoglio: avere ancora davanti il viso tenace, di un

tratto infantile e però pervaso di una furia del

dettaglio meticolosa, di Bernardo Caprotti. E accorgermi

che è l'esempio della sua vita che da ai numeri, e

persine alle furie di questo libro, una forza di verità

toccante. Altro che i manuali universitari sulla

concorrenza o le storie del boom, o gli sproloqui dei

convertiti al liberismo. Qui c'è un libro di economia

sul bene, e i troppi mali dell'Italia, ma esemplificati

nella grande storia di una impresa e di una vita. Perché

questo di Caprotti non è un libro di vile polemica

politica, di quelle che ogni sera ci tocca di digerire

solo aprendo la IV, nello smentirsi reciproco, senza mai

prova dei politicanti. È piuttosto uno splendido

trattato di economia, O cui criterio di verità è il

bilancio di una vita. Chi lo leggerà, se onesto, se ne

sentirà contagiato e infine persuaso.

Ed eccolo trentaduenne

Caprotti, mentre, inorgoglito cogli occhi resi ancora

più appuntiti dalla precoce stempiatura, guarda una

cassiera che fa bene il suo dovere e digita alla cassa.

La foto è vecchia di cinquanta anni, e ritrae lì accanto

anche il senatore Mario Crespi, in visita al primo

supermarket di Milano, di cui pure lui era azionista. Ma

a saltare fuori dal bianco e nero ancora adesso è quella

certa posa diritta di Caprotti, complica e compiaciuta;

così orgogliosa di come tutto funzioni. Molto potrebbe

dirsi di come il modello americano di supermarket fu

importato in Italia e del perché ebbe poi

successo. Due anni fa è stato pure scritto un agile

libro di storia che ne illustra con efficacia le

vicende, e spiega quanto siano stati decisivi il via

degli americani e i vantaggi d'essere il first mover in

questo settore.

Tuttavia senza questo viso di

Bernardo Caprotti, senza un tenace intento di verità, e

quella sua furia del dettaglio che diventa orgoglio per

gli altri, non si riuscirebbe, io temo, a capire. La

integrazione verticale tra produzione e sistema di

vendita, i prezzi competitivi, la standardizzazione:

spiegano, certo. Ma senza l'imprenditore Caprotti non si

può capire Esselunga; perché essa abbia le più alte

vendite per metro quadrato dell'area dell'euro. Peraltro

il nostro può dirsi l'ultimo grande nome del boom

italiano che ancora amministri una grande impresa. Egli

è ormai l'ultimo operoso della generazione

d'imprenditori nati tutti nell'anteguerra, che

cambiarono l'Italia. L'operosità frugale della Brianza,

quanto di tranquillizzante sempre l'accompagna, la

lealtà, le minuzie dell'impresa tessile di famiglia

erano in lui. Perciò nella epica della grande

distribuzione e del miracolo economico egli seppe

innestare i migliori caratteri organizzativi, e morali

del vecchio agire. Innesto non facile ma agevolato

dall'esperimento subito concretissimo di quel giovane

della classe 1925, che dal padre viene appunto inviato

in America. In Texas prima, quindi meccanico di macchine

per la filatura del cotone e telai nel Maine, quindi tra

lo scintillio dei grattacieli di New York. E in questo

viaggio d'istruzione c'è un'avventura non dissimile da

quella di un Adriano Olivetti. La Brianza o il Canavese

si rinnovano in America nel loro meglio. E infatti non

solo vengono gli inebrianti successi delle industrie

tessili tra il 1952 e il 1965.

Ma poco più che trentenne

Caprotti si lancia pure entusiasta nei supermarket. Si

legga qui il bel pezzo nel quale descrive il suo

colloquio con la madre e l'annuncio che non sarebbe più

tornato ad Albiate. Il fervore dei supermarket, della

impresa americana lo contagiarono: «II nuovo business

era molto più dinamico, molto più coinvolgente, assai

più del tessile, e ben più di quanto non avessi mai

pensato». Ma il contagio non dipese soltanto dalle magie

della grande distribuzione d'oltreoceano, dei prezzi

bassi e della logistica. A rileggersi le sue ripide,

sbrigative note su quegli anni ci si sorprende a

scoprire l'altro motivo d'un fervore così potente: «Io

penso che il secondo fu dato in quegli anni di

straordinaria dedizione nei quali si consolidò un grande

senso di appartenenza, dì colleganza, di autentica

amicizia». Vissuta sempre però colla minuzia della

Brianza, sbrigativa ma attenta alle piccole cose, quindi

compiaciuta di quanto dicevano in quegli anni due

vecchietti, clienti di Esselunga: «Veniamo qui in tram

dall'altra parte della città settimanalmente, con quanto

risparmiamo possiamo andare al cinema una volta la

settimana». In quel sorriso di Caprotti del 1957, c'è

insomma ben altro che chiacchiere; c'è un'epica

dell'impresa che ha cambiato nel meglio e davvero

l'Italia. Ed è questo il motivo più serio che dovrebbe

far riflettere i lettori, fargli almeno chiedere perché

un uomo così s'è risolto a un simile libro di denuncia.

Tra l'altro considerato il suo carattere, ne sono certo,

egli assai più volentieri avrebbe avuto tutt'altro da

fare.

Ma prima di scorrere le

statistiche di Esselunga e il resto vale la pena forse

di insistere sul suo carattere originale. Da soli i

numeri delle più alte vendite per metro quadrato nella

grande distribuzione alimentare potrebbero fuorviare il

lettore. Le ottimalità di questa impresa non si spiegano

solo con indici di produttività astratte, o della

standardizzazione. Il genio di Caprotti e del suo

management è arte d'attenzione delimitata. Esselunga è

quella furia del dettaglio, per la quale si misurano i

passi del personale di banco e dei consumatori e di essi

si informano gli architetti. Da circa un anno si studia

la formula nuova del ragù come nemmeno Fermi per la

produzione della bomba atomica. E anche la

concentrazione di Esselunga, come vedremo e che spiega

questo libro di denuncia, è evoluta a virtù.

L'attenzione pignola al dettaglio ha ottimizzato i

bilanci; seppur costretti nel territorio. Altri, e gli

esempi sono molteplici, nel nostro capitalismo avrebbero

peraltro profittato di una cassa così concentrata per

allargarsi. La vanità di quasi tutti, banche o imprese,

orinai in Italia si poggia su imprese vere quasi nulle,

ma gonfiate fino all'inverosimile dalla politica o dalla

speculazione. E invece no, una nuova tritatura del ragù

vale per Esselunga più di un affare d'Alta Finanza.

Abituati come siamo a indici ormai astratti, si rimane

così sorpresi delle vecchie e buone maniere di fare.

Ma gioverà a questa prefazione

anche qualche contabilità più consueta, come quella che

misura la produttività, già menzionata peraltro, della

rete di vendita (tabella A). Il fatturato

complessivo sviluppato, ACV (All Commodity Volumes)

nella sigla abbreviata dall'inglese, comprende il largo

consumo confezionato, quello non alimentare e i

freschissimi. Così questo totale di vendite diviso per

le diverse superfici di vendita permette di misurare

l'efficienza dei vari gruppi presenti in Italia, e di

compararla. Il risultato è che la produttività di

Esselunga è stata a fine 2006 più che doppia di quella

di multinazionali come Carrefour e Auchan; e superiore

di più di tre quarti a quella di Coop Italia. Numeri

tanto più notevoli in quanto, cosa rilevante in questo

genere di mercati, Esselunga ha una quota di mercato

inferiore agli altri tre gruppi. Al 1° gennaio 2007,

Auchan copre il 9,3% del mercato, Carrefour il 10,1% e

Coop Italia il 17,1%, contro l'8,7% di Esselunga. La

quale però sì è adattata a sfruttare la sua quota al

massimo, e con migliore efficienza anche delle

multinazionali. Riprova che non ci sono dei modelli

universali che possano esportarsi con inevitabile

successo.

Ma neppure nel 1957 agli esordi

la Supermarkets Italiani fu affare di mera importazione

del modello americano a Milano. Si dovettero plasmare

dal niente delle dimensioni organizzative ottimali per

quel mercato locale, costruire, addirittura formare i

fornitori di acquisti ed approvvigionamenti. E l'impresa

dovette essere proseguita con furia del dettaglio e

attenzione ai mercati locali indefessa nei cinque

decenni seguenti. Tant'è che ormai una "multiprovinciale"

come Esselunga funziona adesso molto meglio delle

multinazionali.

E il successo di quanto di più

originale v'è in Esselunga viene dall'evoluzione della

rete di vendita. Il peso sul fatturato dei supermarket

era del 58,2% nel 2000, all'inizio di quest'anno era

calato al 33,3%. A sua volta il fatturato dei superstores è cresciuto dal 41,8% del 2000 al 66,7%.

Malgrado tutti gli ostacoli della burocrazia le

superfici di vendita sono cresciute verso 2.500 fin

oltre i 4.000 metri. Buona parte dei supermercati sono

stati insomma trasformati, ma con una formula

intermedia, diversa da quella scelta dalla concorrenza.

Gli altri hanno aperto negli ultimi anni ipermercati

fino a 12.000 metri quadri, con assortimento alimentare

non molto diverso da quello dei superstores, ma vendendo

anche il non alimentare, il tutto inserito in vasti

centri commerciali che erano considerati la formula del

futuro. E invece non rendono per metro quadro quanto la

soluzione più calibrata e calma, nella tradizione, di

Esselunga. Il mercato da ragione infatti alle superfici

più vicine alle città e alle direttrici urbane e premia

i tempi della spesa. Parcheggi e conta dei passi: ancora

la minuzia, l'attenzione al particolare e al locale

spiega questo calmo successo. Tra l'altro l'ipermercato

vive di una logistica propria come una portaerei deve

stoccare i prodotti con costi crescenti. Il superstore

invece vive di una logistica sua, ma integrata, che non

ha magazzino: e richiede non maggiori superfici

ma più ordine, e accuratezza gestionale. Perciò rende

meglio degli ipermercati.

Ma se le multinazionali possono

semmai biasimarsi per le loro scelte di mercato, altro è

il discorso circa le cooperative. Se infatti le quote di

mercato dei vari gruppi si disaggregano per provincia,

si verifica subito quanto poco il confronto sia soltanto

una questione economica (tabella B). Le quote di

mercato di Coop si concentrano infatti nelle province di

Emilia e Romagna e Toscana con proporzioni superiori al

50%. Nelle altre province può anche farsi un confronto

cogli altri gruppi, ma in un'area, che si concentra

nelle regioni rosse e comprende Perugia e la Liguria, le

quote restano incomparabili. Ben oltre quindi

un'evoluzione imputabile al mercato, o spiegabile in

termini di efficienza delle superfici di vendita. Il 77%

della quota dì Siena, il 60% di Firenze e il 57% di

Modena o Bologna non si spiegano con un'efficienza

superiore che non c'è: riguardano la politica. Dove la

politica è stata meno permeata dai comunisti, pentiti o

meno, queste concentrazioni di quote risultano

impensabili. Comunque esse non si verificano con simili

livelli in nessuna delle altre province d'Italia.

Chi volesse replicare a questa

mia constatazione, ridurla a una malevola insinuazione

dovrebbe infatti dimostrarci ch'è solo l'economia ovvero

l'efficienza a giustificare la sproporzione. Il che

abbiamo visto non è. E nemmeno una spiegazione può

trovarsi nei prezzi, ovvero nella maggior convenienza

della Coop, in queste peraltro sempre meno beate

province d'Italia. Basta analizzare gli indici elaborati

da Panel International, una azienda francese del tutto

indipendente, che fa rilevamenti sui prezzi (tabella

C) e comparare i prezzi dei prodotti di Esselunga

Milano a via Ripamonti con quelli delle località dove

essa non c'è. In altri termini il livello di prezzi di

Esselunga Milano, posto uguale a 100, fa da deflatore

per i prezzi delle Coop di tutta Italia. Un valore

superiore a 100 implica pertanto prezzi superiori delle

cooperative, al di sotto inferiori.

Ma non è quest'ultimo il nostro

caso. Siamo come si vede, già in Emilia e ancor più in

Liguria o in Toscana, a prezzi ben superiori nelle

cooperative. Può dedursene che non è il libero mercato

la spiegazione di quote così elevate. Il sistema Coop

lasciato a se stesso costa al consumatore di più, oltre

ad essere meno efficiente. Dove c'è più concorrenza ci

sono infatti meno cooperative, e viceversa. Insomma non

è il mercato a giustificare la cosi abnorme

concentrazione delle cooperative.

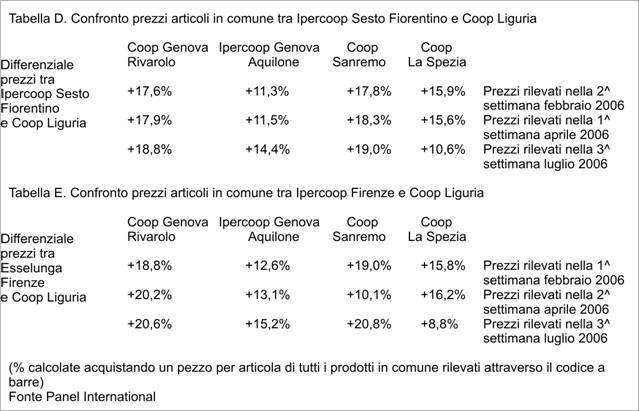

Ma diamoci un'altra riprova:

studiamo la situazione dei prezzi in Liguria dove le

quote di Coop Italia sono superiori per intenderci a

quelle di Reggio Emilia. A Genova siamo a una quota del

48%, al 51% a Savona e addirittura al 53% a La Spezia, a

fronte di una quota assente o insignificante di

Esselunga (tabelle D e E). E verifichiamo quanto

costa di più fare la spesa in quattro coop della

Liguria, rispetto a una Coop di Sesto Fiorentino o a una

Esselunga di Firenze. Siamo a prezzi superiori in media

attorno al 15% rispetto alla Coop toscana, e ancora più

elevati rispetto alla Esselunga toscana. Lo squilibrio è

meno elevato solo per la rilevazione di luglio 2006

della Coop di La Spezia. Ma appunto l'apertura di un

supermercato estraneo alle cooperative nel giugno di

quell'anno ha costretto a una pesante discesa dei

prezzi, che malgrado ciò restano alti. Insomma questo

incrocio di dati elaborati da una fonte indipendente ci

permette la prova del nove. I prezzi sono più alti là

dove la quota di Coop Italia è più elevata e c'è meno

concorrenza.

Non credo che nessuno scrittore

di manuali di economia di un qualche pregio si

lascerebbe sfuggire esempi numerici come quelli

indicati. Quale migliore esemplificazione di cosa sia il

mercato, e del perché ostacolarlo sia un male anzitutto

per i consumatori? Ma viviamo in un'Italia complicata; e

dunque l'accademia che occupa sovente di noia le nostre

università si guarderebbe bene dal nuocere a chi

comanda. Inoltre i tempi si sono pure essi complicati, e

ai numeri si rimprovera sempre più spesso là loro

aridità. Si ribatte ad essi, invocando appunto la

qualità, quel qualcosa ch'è restato però sempre troppo

vago da che Aristotele l'inventò. E tuttavia anche di

questa qualità potrebbe darsi una misura accurata ed

esaustiva. Ma invece di annoiare il lettore cogli indici

di qualità più accurati che l'azienda mi ha mostrato, mi

limiterei perlomeno a insinuare un dubbio, per quanto ad

esempio riguarda i prodotti più politicamente corretti.

I prodotti biologici a marchio Esselunga sono 130 contro

75 di Ipercoop, con un peso sui relativi assortimenti

dell' 1,3 % per Esselunga e dello 0,6% per Ipercoop

(tabella F). Insomma si confermerebbe che il

richiamo alla qualità, almeno a quella percepita dai

consumatori, è davvero un espediente ambiguo, tentato

troppo spesso da chi ne ha meno.

Ed eccoci al punto dolente, non

tanto, non solo per Bernardo Capretti e i lavoratori di

Esselunga. Ma per noi tutti. Giacché spero d'aver messo

in condizione il lettore con calma di poter capire il

perché di una denuncia. E come mai un ottantenne

imprenditore si sia deciso a questa denuncia, di cui tra

l'altro non ho ancora introdotto tutti i termini. Ma la

comparazione di quote e di prezzi, per parti di Italia,

fa già capire chi paghi il prezzo del privilegio. Sono

quegli italiani presi in giro con una politica di

liberalizzazione che riguarda sempre gli affari degli

altri e mai quelli propri. Ed infatti per quanto le

norme di privilegio delle cooperative siano illiberali e

da liberalizzarsi il governo se ne guarda bene. Mentre

la più parte dei giornali s'è abituata a guardare, con

mal annoiata ipocrisia, dall'altra parte.

In effetti cosa v'è di più sano

che la fraternità economica, un sentire assieme epico e

attento agli altri, ben oltre il proprio egoismo? E cosa

di più ovvio che la Costituzione economica protegga

questo movente con una norma che favorisce la

cooperazione senza scopo di lucro? Dunque si

giustificano sia la deducibilità dell'IRES dalla base

imponibile e sia quella degli utili destinati a riserva

legale e fondi mutualistici oppure a riserva volontaria.

Come ci sta anche la concessione della possibilità del

prestito sociale, la raccolta diretta di denaro dai soci

consumatori, e a condizioni più vantaggiose rispetto al

sistema bancario, anch'essa garantita dal legislatore.

Ma Coop Italia con un fatturato

di oltre 12 miliardi di euro rientra ancora negli scopi

di mutualismo che giustificano i privilegi fiscali, e

non solo, di cui gode? Parrebbe molto dubitabile. Si

diventa suoi soci con delle procedure automatiche, non

diverse in fondo dalle politiche di fidelizzazione

operate dagli altri gruppi. E alla posizione soltanto

formale dei soci si accompagna tra l'altro la

sostanziale estraneità rispetto alla vita societaria,

alla sua amministrazione. Partecipano nella media alle

assemblee delle cooperative che operano nella grande

distribuzione percentuali di soci inferiori all'1 %. Ben

poco per corrispondere davvero agli intenti mutualistici

pretesi dalla Costituzione e dal legislatore. E lo si è

verificato tanto più per quanto riguarda i prezzi, più

elevati, e persino i prodotti biologici, minori.

Eppure a parità di utile lordo

la tassazione delle cooperative incide per il 17% (fino

al 2001 era addirittura il 10%), quella sulle società

commerciali per il 43%. E questo dato considera

solamente il beneficio fiscale. Non meno rilevante è il

privilegio, lo sconto nei finanziamenti: si consideri

che sugli interessi del prestito sociale vengono

applicate ritenute del 12,5% invece che del 27%. E come

sì è verificato cogli altri conti fatti prima, non è che

poi questo sovrappiù si traduca in risparmi di prezzo

per il consumatore. Costituisce piuttosto una rendita,

che in parte colma l'inefficienza del sistema delle

Coop. E per un'altra parte retribuisce un sistema di

potere, nei suoi sempre più rischiosi e complicati

affari, come i recenti casi di Consorte e soci

cooperatori hanno a tutti dimostrato.

Insomma dire che c'è qualcosa

che non torna è a questo punto troppo poco. È far finta

di non vedere; andrà forse bene per il propagandista, il

politico che per mestiere deve convincere, ovvero

fidelizzare, per restare in argomento. Ma tanti fatti

messi in fila configurano un sistema di inefficienza,

che deve alla politica e non al mercato la sua

esistenza. Prezzi più alti; una qualità maggiore

soltanto pretesa; privilegi fiscali e di finanziamento;

delle quote di mercato immani e che non si ritrovano per

altri gruppi in nessun'altra regione di Italia: sono i

fatti gravi che giustificano tutto lo sdegno di Bernardo

Caprotti nel suo libro. Una insana concenti"azione, che

trova pretesto nel mutualismo e ragioni nella politica,

sottrae alla competizione buona parte del Paese. Il che

è nella grande distribuzione piuttosto paradossale. E

non si spiegherebbe che un governo che di continuo parla

di liberalizzazione, non badi a eliminare subito questi

ostacoli alla concorrenza. Invece si spiega considerando

che nel governo è parte importante proprio la parte

politica che perpetua il privilegio delle cooperative,

ed una strana idea del mutualismo.

Peraltro quello della

distribuzione è un mercato, come si dice, di prossimità,

nel quale la saturazione sotto il profilo territoriale

rende impossibile ad altri operatori competere. Ed ecco

perché i vari casi elencati in questo libro, di ostacolo

all'apertura di supermercati Esselunga proprio e solo in

certe regioni aggraverebbero il quadro. La dovizia di

documenti e foto è inquietante. Ma il mio mestiere non è

l'avvocato, e tanto meno il fare politica. Quanto posso

verificare da economista, usando Ì numeri, però basta

per capire i dirigenti di Esselunga e il loro rammarico.

Non è confortante sfogliare i dossier con le

autorizzazioni per aprire a loro negate, ed invece

concesse a delle cooperative, meno efficienti e più

disutili ai consumatori.

Mi sono tenuto in questa

prefazione il più possibile ai puri fatti, ed essi

nitidamente dimostrano tutte le ragioni di questo libro,

che vive, lo si deve ammettere, pure di sdegno. Ma non

di pregiudizio. C'è la rabbia dell'onesto, che s'è per

una vita applicato al meglio, ha costruito coi fatti

l'epica concreta di un bene comune minuto, e tuttavia

reso immenso dai consumi cinquantennali di milioni di

clienti.

Caprotti denuncia una

ingiustizia con la stessa passione, che in una vita di

lavoro ha messo in opera nella sua grande distribuzione.

E però senza un preconcetto rancore politico; giacché

egli proprio non fu fascista. E lo stesso può dirsi

della sua famiglia, non soltanto in Italia; anche in

Francia, «con mio cugino Andre assassinato dai fascisti

d'Oltralpe il giorno della liberazione di Parigi». Non

vi sarebbe stata in luì quindi alcuna preconcetta

avversione. Ma a muoverlo alla ribellione pare piuttosto

una sua intenzione continua di libertà, divenuta

istinto. Si pensi alle pagine di questo libro nelle

quali egli descrive la situazione della industria

tessile di famiglia sotto il fascismo: «I telai alla

Manifattura Caprotti datavano forse di decenni. Le

difficoltà erano anche dovute al fatto che durante il

fascismo, per rinnovare gli impiantì, anche per cambiare

una sola macchina, un tornio o un telaio per tessere,

occorreva il permesso della Camera dei Fasci e delle

Corporazioni». Ci verrebbe quindi da dire Corporazioni

nere o rosse cambia poco, egli le avversa con la stessa

caparbietà di chi non accetta di fermare se stesso e i

suoi, di restare indietro. Insomma questo libro è

coerente con la sua vita di imprenditore: corporazioni,

veti dei piccoli commercianti, o cooperative emiliane:

forme diverse di una Italia ipocrita che si perpetua, e

muta soltanto per gli sciocchi.

Nella storia d'Italia o meglio

della penisola dai tempi antichi sì contano due generi

di decadenze economiche. La prima fu quella dell'Impero

romano, rovinato da una crisi fiscale; quando le

conquiste e le estorsioni delle guerre non bastarono più

a nutrire le plebi di nullafacenti di Roma. E a

mantenere al contempo le legioni. La seconda decadenza

fu quella che rovinò le produzioni anzitutto tessili e

divenne palese nel '600 come esito dei veti di stagnanti

corporazioni. Esse bloccarono il mutamento, elevarono i

salari, aprirono ai panni inglesi il futuro.

Tasse e corporazioni: i due

mali ricorrenti che non c'è bisogno dì essere storici

economici per riconoscere anche in questa Italia. Basta

essere uomini liberi per sentire come nel presente

riviva troppa di quella ipocrisia che già in passato ha

rovinato tutto, e generato umiliazioni, povertà e male

morale. Anzitutto quella doppiezza per cui si predicano

liberalizzazioni ma appunto riguardano sempre gli altri.

Mai che neppure si parli di liberalizzare le mutue e

smontare l'INPS, eppure ci sono in Italia 15 milioni di

pensionati e solo cinquantamila tassisti. Tanto meno si

parla di smontare Ì privilegi delle cooperative, nella

grande distribuzione, di far calare del dieci per cento

il costo della spesa di milioni di consumatori, e così

liberalizzarli.

Ma ritorniamo alla

fisiognomica, al viso nitido nel suo slancio di ordine

minuto, del trentaduenne Caprotti. Lo stesso che c'era

nel suo viso, poche settimane fa quando lo ho

incontrato, posseduto dalla stessa vitalità, che a ben

pensarci è un'ansia di libertà. La sua è una fretta di

scegliere per dare ordine, forma ad una impresa sentita

per gli altri, alla fine credo molto di più di quanto

l'invidia degli altri non sia riuscita mai a capire. E

interessante a questo riguardo anche la memoria delle

rivolte politiche in fabbrica degli anni '70. Quanto

egli avversa non sono le parole o gli insulti; ma il

disordine, che giunse «a livelli parossistici».

Caprotti pare, ed è davvero con

l'anima, dentro ognuno dei suoi supermercati a vegliare

perché l'economia più sostanziale, quella della massaia,

possa svolgersi nel migliore ordine. E fedele a questo

intento capisce tutto. Rivelatore il colloquio di quegli

anni con un prefetto, capace di intendere solo l'impresa

in quanto patrimonio, stock come fosse terra o cosa con

peso e valore fisso, eterno. Costui, visto che «lei i

soldi li ha», lo invitava a darli, a cedere ai movimenti

più riottosi. Ma questa concessione, consigliata anche

per ordine pubblico, resta densa di ignoranza economica.

Se non c'era bastante productivity of labour, che

senso avevano gli aumenti salariali? E infatti, osserva

caustico Capretti, poche righe dopo, divennero

inflazione. Altra lezione da manuale, perfetta di

economia, che smitizza tra l'altro quelle lotte.

Nel sacro furore di quei tali

che negli anni 70 gli invadono gli uffici, egli

riconosce gli stessi modi del fascismo, che non si

comportava peggio del facchino che lo insulta, o degli

scioperanti che fanno prendere un ictus al povero

direttore di Esselunga in Toscana,

Per carità, era inevitabile una

qualche redistribuzione del reddito negli anni '60. Ma

essa non si svolse con ordine, accompagnandosi alla

produttività. Fu invece assecondata dalla peggiore

politica, quella stessa che verbosa amministra ancora

così male tutto, ma sempre parlando troppo.

E se invece di giudicarli parte

del progresso, lodarli, questi anni 70 si considerassero

come esemplari di una nazione mai liberata dai moventi

della sua decadenza? Ma davvero un'Italia dove i

pensionati e gli statali sommati sono 20 milioni e i

lavoratori dipendenti nel settore privato soltanto 13

milioni può dirsi emanata dal progresso? O non è pure

questa proporzione malata una riprova della identica

ipocrisia, di quell'istinto a vivere del lavoro altrui,

a proteggersi con la politica che ritroviamo nella

denuncia di Capretti? La verità è che sì poi arrivarono

la stanchezza degli anni '80 e il crollo a dimostrare la

follia dei due decenni trascorsi. Ma gli esiti di quegli

anni erano ormai avviati. E un sano equilibrio non venne

più ritrovato. Se non a chiacchiere, l'espediente è dire

una cosa e fare quella opposta, com'e per le

liberalizzazioni.

Altri fatti disdicevoli, non

bastassero quelli elencati finora, completano però il

quadro. Li annotiamo nel loro succedersi, senza che ci

sia molto altro da aggiungere. Romano Prodi in Tv, a

Porta a porta, il 7 febbraio 2006, tra l'altro non

richiesto e con la grazia consueta, disserta sulla

grande distribuzione, e spiega: «Sono rimaste le Coop e

c'è ancora Esselunga (...) il governo può metterle

insieme (...) può fare una politica perché stiano

assieme». Senza alcun rispetto per l'età e i meriti di

imprenditore di Bernardo Caprotti, viene buttato là

insomma il problema della successione, come se Esselunga

fosse un pezzo dell'lRI. E non un'azienda con una sua

proprietà, dunque nel pieno diritto di essere venduta a

discrezione di chi la possiede.

E non bastasse, chi si fa poi

subito avanti, in recita perfetta? Ma appunto le

cooperative. Il presidente di Legacoop Emilia, Paolo

Cattabiani, dichiarerà all'Unità il 18 maggio

2006: «Se Esselunga fosse messa in vendita

sarebbe un diritto e un dovere per noi acquistarla». Che

cosa del resto aveva già dichiarato il ministro delle

liberalizzazioni Pierluigi Bersani? All'Unità il

9 novembre 2004 circa la vendita di Esselunga pure lui

spiegava: «Io credo che il sistema amministrativo abbia

anche delle leve in mano. Così come il governo (...) di

sicuro, nessuno entra in un mercato a dispetto della sua

classe dirigente politica, economica». Quale ammissione

più sincera?

Siamo un Paese in decadenza,

anzi peggio: attraversato da delle correnti di decadenza

secolari che però si ammantano ora di progressismo con

ipocrisia perita e reiterata. E il problema è che tutti

lo sanno, e in privato anzi l'ammettono con dovizia

d'esempi. Ma poi appena qualcuno ci si sdegni davvero, e

dimostri il come e il perché dell'ingiustizia, eccoli i

più a dargli dell'ingenuo. Non c'è ipocrisia, privilegio

o doppiezza che non sia data in Italia per scontata come

ovvia e inevitabile: contro d'essa ben poco vi sarebbe

da fare. Se non mettersi d'accordo, accettare quindi

infine la spartizione. C'è insomma da noi una vecchiaia

di anime tale che tocca a un imprenditore ottantenne di

agire per la libertà, sua e degli altri, in un mercato

concreto. Di là di ogni spartizione o accordo come

quelli che per certo gli avrebbero semplificato la vita,

ma che la libertà non accetta.

Ed eccomi, caro lettore alla

fine, che è poi l'inizio di questo libro, ad essermi

anch'io infervorato. Ma almeno mi sono e ho spiegato il

perché di quell'orgoglio, e del senso del dovere che mi

ha contagiato mentre scrivevo del libro di Caprotti.

Non è scritto come gli altri, che sparlano di sfide e

globalizzazioni, e nella sua costruzione patisce forse

palesi ingenuità. Eppure le sue parole sono tutte vere

ed oneste, di squillante lealtà, come deve accadere

appunto in un libro di denuncia sentito «come un

impellente dovere civile». E con consapevolezza totale,

«scritto contro il parere dei miei consulenti. So già

che mi costerà incomprensioni. Non importa. I

consumatori devono sapere che la loro libertà di scelta

è in pericolo e che, di questo passo, potrebbe diventare

teorica». Mi ha convinto, ha ragione lui.

Dedico questa mia

non piccola fatica

ai molti giovani

di Esselunga che

lavorano con

tanto impegno,

con passione e

onestà.

E che crescono

i loro figli

nella speranza

di un'Italia migliore.

Più libera e

moderna.

Più sorridente e

più pulita.

Con un grande

abbraccio

Bernardo Caprotti.

LE MIE RAGIONI

Nell'autunno del 2006, dopo due

anni di attacchi da parte di Coop all'Esselunga ed alla

mia persona, dei quali sul finire del testo daremo

notizia, io, anzi noi, decidiamo di fare chiarezza, a

mezzo stampa, dicendo le nostre ragioni.

Nossignori: come definisce

Giuliano Poletti, presidente di Legacoop - che vedremo

fotografato al Quirinale col presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano - il nostro chiarimento?

«Un attacco (sic!, ndr) ingiustificato, che non

può restare senza risposta».

E Aldo Soldi, presidente

dell'ANCC, Associazione Nazionale Cooperative di

Consumatori: «La reazione dì Esselunga è stata

eccessiva», è una «levata di scudi, per di più con toni

arroganti e polemici...».

E allora, nella mia lettera del

1° dicembre 2006

a Soldi, ho scritto: «La verità è che due anni di

indecente gazzarra da Lei montata - a fini che a me son

ben chiari - sulla nostra azienda e sul suo buon nome,

hanno messo in allarme ministri, professori,

presidenti... ed anche Vecchioni (Federico Vecchioni,

presidente nazionale di Confagricoltura, ndr). E noi

abbiamo dovuto rispondere. La vostra capacità di mentire

e di ribaltare la realtà è illimitata. A me spiace, mi

spiace veramente che Lei mi costringa a fare qualcosa

che non avrei mai immaginato. Rivelerò a molti ingenui,

a tante persone in buona fede, chi veramente siete. Lei,

Soldi, mi ci avrà costretto».

Questa è la ragione del mio

scritto, questa è stata la mia promessa.

PERMETTE? MI

PRESENTO

Mi chiamo Bernardo Capretti,

sono nato a Milano nell'ottobre 1925. Mi sono sempre

sentito figlio e cittadino della Brianza, di quel

particolare territorio che Sta fra Monza ed il lago di

Como nel quale i miei vecchi per lunghi anni hanno

tessuto e filato cottoni: così, nella

corrispondenza di oltre 150 anni fa, loro chiamavano il

cotone, giacché con l'industrializzazione l'inglese

cotton venne a sostituire l'italiano bambagia,

parola oggi incredibilmente dimenticata1,

usata già nel Milione di Marco Polo, anno 1298.

Là, con alterne fortune, stringendo i denti nei periodi

di magra, quando come ultime risorse rimanevano gli

affìtti delle terre e l'allevamento del baco da seta, ha

operato per sci generazioni la mia famiglia.

Mio padre, Giuseppe, era un

"ragazzo del '99", apparteneva cioè a quella classe che,

dopo Caporetto, fu mandata in guerra a 17 anni per

rimpolpare le armate del re. Era stato educato "in

tedesco". Aveva cominciato a 10 anni come allievo

dell'ancor oggi notissimo Rosenberg Institut di San

Gallo in Svizzera, dove trascorse quattro anni. Sua

nonna era tedesca e l'influenza tedesca e francese erano

allora prevalenti in Italia. L'Inghilterra era tanto

lontana.

Da mio padre e da mia nonna

Bettina ho imparato il culto della libertà,

dell'indipendenza e la passione per le visual arts,

architettura, pittura, grafica, e... l'ossobuco

fatto con un'ombra di acciuga. Mia madre, francese, e

mia nonna, alsaziana, mi trasmisero l'inclinazione per

la musica e per Molière, l'avversione per les Bockes

(così venivano chiamati i tedeschi fin dai tempi di

Luigi XIV) ed il culto dei soufflé. Se l'Esselunga è

quello che è, forse lo si deve anche a questo.

Da mio padre appresi i

fondamentali valori borghesi, la centralità e la

continuità dell'impresa, la frugalità, il rispetto della

parola data. Ed anche la passione per la caccia e

l'amore per i cani. Ad Albiate, nella nostra tanto amata

proprietà in Brianza, arrivavamo ad averne anche dieci

contemporaneamente. Era un antifascista vorrei dire

accanito; alla vigilia della guerra era rimasto quasi

solo: lui, l'amico Nanni Falck delle omonime acciaierie

ed i Tanzi, agenti di cambio che erano nostri vicini di

casa ad Albiate. Bisogna dire la verità: tutta la

borghesia era fascista, potrei fare la lista dei nomi.

Riaffiorano le interminabili discussioni che mio padre

intavolava, E ricordo la sua disperazione ai tempi della

guerra d'Abissinia - ero un ragazzino di 11 anni -

perché andavamo contro un membro della Società delle

Nazioni per conquistare una sassaia. Invece di

modernizzare le Calabrie, andavamo a spendere cifre

pazzesche per colonizzare un Paese di pietre.

Poi furono promulgate le leggi

razziali. La grandissima parte degli agenti della

Caprotti - ed anche molti clienti - erano ebrei. Alcuni

erano anche amici che venivano spesso per casa e mi

avevano tenuto, ragazzino, sulle loro ginocchia. Così

vivemmo proprio da vicino quella spaventosa, dissennata

tragedia.

1

Un tempo si diceva di certuni: "Nato nella

bambagia". Forse oggi nascono nel cotone idrofilo, e si

spiega così perché non ci sono più signori.

Ho vivido il ricordo della

dichiarazione di guerra del giugno 1940. Ero al Tennis

Club Milano di via Generale Arimondi e stavo prendendo

lezione dal grande Del Bello. A metà pomeriggio, sui

campi il giuoco si fermò. Si fece improvvisamente

silenzio perché stava per parlare il Duce, e quando il

Duce parlava l'Italia si fermava. Tutti gli

altoparlanti, anche al Tennis Club, dovevano trasmettere

il suo verbo. Sentii lì, sul campo da tennis, la

dichiarazione di guerra alle «democrazie plutocratiche e

reazionarie dell'Occidente», alla Francia ed

all'Inghilterra, pronunciata da questo maestro di scuola

di provincia che non sapeva quello che faceva, che

sarebbe morto senza aver mai visto niente, neppure

Londra o Parigi.

Tomai a casa piangendo. Sul

tram regnava un silenzio assoluto. Milano era attonita:

di colpo gli italiani si rendevano conto della

catastrofe annunciata, dopo l'ubriacatura delle adunate

e delle acclamazioni, dopo dieci anni di pazzia.

Mia nonna Fernande era venuta dalla Francia in visita a

sua figlia, mia mamma, com'era solita fare ogni anno in

tarda primavera. L'accompagnammo al treno nelle poche

ore di moratoria successive al proclama. Partì

precipitosamente. Nessuno di noi immaginava che per sei

anni non l'avremmo più rivista. Né potevamo immaginare

che, il giorno in cui l'avremmo rivista, poco o nulla

sarebbe rimasto di quella che era stata la nostra

famiglia di Francia, con mio cugino Andre assassinato

dai fascisti d'Oltralpe il giorno della liberazione di

Parigi. C'è un sepolcro abbandonato lassù, nei Vosgi, in

quel cimitero in cima alla collina... Mio padre già da

tre o quattr'anni mi aveva indirizzato allo studio

dell'inglese. «La Germania farà la guerra e la perderà;

vincerà l'Inghilterra e l'inglese sarà la lingua di

domani», diceva, lui che era stato educato "in tedesco"

e non era mai stato in America! All'America non pensava

neppure. Il francese e l'inglese sono stati la mia

grande ricchezza, l'accesso alle letture,

all'informazione, al teatro.

Trascorsi il primo periodo

della mia vita in varie scuole e finii, nei primi anni

di guerra, tra il Parini ed il Berchet, due prestigiosi

licei pubblici, il secondo dei quali sfollato a Carate

Brianza dopo i primi bombardamenti su Milano

dell'ottobre 1942, In Brianza, nella nostra casa di Albiate, passammo gli ultimi due anni di guerra ed ogni

sera ascoltavamo religiosamente Radio Londra, dalla

quale apprendevamo le proibitissime notizie dai fronti.

Con l'orecchio incollato a

Radio Londra, nacque la mia prima avversione verso i

comunisti: lì drammaticamente seguimmo la tragedia della

rivolta di Varsavia. Nell'estate del '44, quando le

armate dei marescialli Rokossovskij e Zhukov furono ad

una manciata di chilometri dalla capitale polacca, venne

dato il segnale della rivolta. Ad un tiro da Varsavia,

le truppe sovietiche si fermarono per oltre due mesi,

col pretesto che erano stanche per l'avanzata. I

tedeschi trucidarono duecentomila polacchi, Hitler mise

Varsavia a ferro e fuoco e quando tutto fu finito, in

ottobre, Stalin diede l'ordine di riprendere la marcia,

E l'Armata Rossa prese solo delle rovine. Per poi

insediarvi un governo fantoccio2.

2

A questa nefandezza, seguiranno gli eccidi del '45, le

foibe, Togliatti favorevole a una Trieste iugoslava. A

Praga, il ministro degli Esteri, Jan Masarik - figlio

del presidente Masarik ed unico membro, non comunista,

del governo - "cade" dalla finestra del suo ufficio e

muore; il seguito è noto. I nostri prigionieri di guerra

in Russia sono ostacolati nel loro ritorno, addirittura

querelati dal comunista Edoardo D'Onofrio che, dopo aver

perso nelle aule di giustizia, fu nominato

vicepresidente della Camera. E fra fanti altri episodi,

quello vigliacchissimo delle fosse di Katyn: 25.000

ufficiali dell'esercito polacco prigionieri di guerra

trucidati con un colpo alla nuca nella foresta di Katyn:

e l'intera classe dirigente di una nazione viene

eliminata.

Facendo credere per anni

che anche stavolta gli assassini erano stati i tedeschi.

Il tutto censurato fino a oggi da una "informazione" e

da una scuola quantomeno conniventi. La mia curiosità,

il mio bisogno di capire, mi spinsero più volte allora,

oltre quarant'anni fa, a Berlino e a Mosca. E mi bastò.

Né mi ci vollero cinquant'anni per accorgermi che a

Budapest, nel '56, i russi avevano commesso una violenza

costata altre 25.000 eroiche vittime. Violenza

giustificata e condivisa dai "compagni" nostrani.

A Radio Londra ascoltavamo la

disperazione degli inglesi, che con i loro aerei

mandavano aiuti, medicinali, armi e viveri, agli

insorti. Noi eravamo antifascisti, ma lì mi si insinuò

il primo dubbio. Che poi trovò una larga, larghissima

affermazione negli anni del dopoguerra, quando andavamo

in piazza del Duomo o in piazza Cavour, a Milano,

a discutere ed a prenderci a calci con i comunisti.

Perché noi eravamo prima di tutto uomini liberi, e poi

filoamericani, veri paladini della libertà.

Il periodo del dopoguerra fu

fulgido e ricco di speranze di un'autentica convivenza

democratica. Uomini liberi, come Alcide De Gasperi,

Carlo Sforza, Giuseppe Saragat, Luigi Einaudi,

dominavano la scena e facevano da baluardo ad un altro,

spaventoso totalitarismo.

Furono anche gli anni del boom

economico. Nuove tecnologie, nuovi prodotti, nuove

aziende. Gli anni del fascismo erano stati gli anni

dell'autarchia ed il Paese, chiuso in se stesso, aveva

saltato tutta un'era di progresso tecnologico.

I telai alla Manifattura

Caprotti datavano forse di decenni. Le difficoltà erano

tra l'altro dovute al fatto che durante il fascismo, per

rinnovare gli impianti, anche per cambiare una sola

macchina, un tornio o un telaio per tessere, occorreva

il permesso della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Cosa non facile da ottenere per un uomo, Giuseppe Caprotti, che non portava all'occhiello la cimice, cioè

il distintivo fascista, né tanto meno la camicia nera.

Per gli industriali che vestivano l'orbace, tutto era

più facile.

Cosi mio padre nel primo

dopoguerra si diede un gran daffare per rinnovare gli

impianti. Dai due telai non automatici per tessitrice si

poteva passare ad un'assegnazione di 16 telai

automatici, e questo non certo aumentando il carico di

lavoro, ma con un incremento esponenziale della

produttività. Ecco ciò che ha fatto le fortune dei Paesi

e delle imprese che ci si sono messi. Purtroppo, la

documentazione è andata perduta con la fine della

Manifattura Caprotti, ma dovetti assistere allora ad una

battaglia coi sindacati, e segnatamente con la CGIL che,

tipicamente ancorata ad un progressismo ottocentesco, in

realtà al progresso si opponeva. In ogni caso, dopo un

anno di scioperi, "agitazioni", picchetti e bandiere

rosse, mio padre la spuntò e la Caprotti divenne, tra la

fine degli anni '40 e gli anni '50, una delle aziende

più moderne del Paese.

Il successo si riassumeva

allora come oggi in un solo concetto: produttività;

parola peraltro misteriosa che molti, anche fra gli

addetti ai lavori, confondono con la produzione o con la

capacità produttiva. Produttività è anch'essa una facile

parola americana che esprime un rapporto: output, per

man-hour. E le nostre tessitrici passarono dagli

zoccoli ai "calzett de seda".

Coi sindacati fu allora una

lotta durissima, ma per me una prima utile esperienza

per quello che si sarebbe ripetuto 20-30 anni dopo.

Conseguita la laurea, mio padre

decise che sarei andato in America, dove trascorsi

l'intero 1951. Già ero stato in fabbrica e per due anni,

durante gli studi all'Università Statale, avevo

frequentato i corsi serali di meccanotessile al

Politecnico di Milano: sapevo bene che cos'era un "raso

da quattro" e come sia impossibile "ordire una trama"3.

Allora il marketing non esisteva. L'importante

nell'industria era la fabbrica. E così che mio papa mi

mandò negli Stati Uniti presso alcuni produttori di

macchinari tessili.

Iniziai però dalla materia

prima, dal cotone, a Houston Texas, e più precisamente

nella Classing Room di Anderson Clayton -

marketer di cotoni - al porto di Galveston, sul

Golfo del Messico, donde venivano spediti i cotoni

americani. Feci poi il montatore meccanico di macchine

per la filatura del cotone e di telai per tessere, nel

Maine e nel Massachusetts. Fare il meccanico mi piaceva

moltissimo. Già da ragazzo mi divertivo con gli

chauffeur di mio padre a montare i motori delle sue

Lancia, erano più le ore che passavo in garage di quelle

spese sui libri di scuola.

L'America per me è stata

fondamentale. Era un altro mondo ed era, il Texas in

particolare, terribilmente lontano.

La partenza per l'America

costituì prima di tutto un doloroso distacco dalla mia

vita di Milano. Col vagone letto andai a Parigi dove

feci due giorni di decompressione con la mia nonna di

Francia. Poi presi il boat train alla Gare du

Nord; erano treni dedicati ad ogni singola nave ed

andavano a finire sulla banchina del porto di Le Havre,

proprio lungo la fiancata del transatlantico pronto per

la traversata. Non c'erano problemi di sicurezza,

allora, e gli accompagnatori salivano tranquillamente a

bordo. Poi, forse un'ora prima che i rimorchiatori

iniziassero a condurre la nave fuori dal porto, gli

accompagnatori venivano invitati a scendere e stavano

sulla banchina a sventolare il fazzoletto. Ricordo la

mia nonna, piccolissima, laggiù...

Si piangeva, perché allora

partire voleva davvero dire mourir un peu.

L'arrivo a New York - in

quell'occasione di primo mattino, nello scintillio dei

grattacieli e con tutte le navi presenti in porto che

suonavano le loro sirene per salutare il transatlantico

che arrivava - era un'emozione grandissima.

Due giorni a New York per

un'ulteriore decompressione coi cugini americani di mia

madre, e poi via, Due giorni e due notti di treno. Da

New York a Houston Texas, via Kansas City.

3

In sintesi, la tessitura si fa inserendo la trama

nell'ordito, cioè tramando un ordito, non ordendo una

trama.

Quell'anno trascorso negli

Stati Uniti mi insegnò a lavorare. Forse incline al

pragmatismo per natura, certamente pragmatico lo sono

divenuto. Io, e noi in Esselunga, siamo eminentemente

pragmatici. Vogliamo vedere, toccare le cose, prima di

prendere qualsiasi decisione. Prima di adottare nuove

strategie, nuovi strumenti, proviamo e riproviamo.

Sembra un modo di lavorare faticoso, in realtà rende

tutto più semplice e, a mio modo di vedere, evita molti

errori.

In America, la prima

esperienza, che si rivelerà poi molto importante, fu la

scoperta del supermercato. La

Anderson Clayton, dopo due

notti di albergo, mi sistemò in una tipica casa

americana alla periferia di Houston con un danese e due

svedesi, anch'essi in America per "imparare i cotoni".

Subito, la prima sera, mi portarono a vedere questo

negozio, nuovo anche per loro, poiché in tutta Europa

non esisteva ancora nulla del genere, ed anche per

l'America era una novità: il supermarket.

Solo sei anni dopo avrei avuto

l'opportunità di' partecipare alla fondazione della Supermarkets Italiani Spa, sapendo di che cosa si

trattava.

Tornai in Europa col Queen

Elizabeth, il più grande transatlantico di allora,

83.000 tonnellate, ed arrivai in una Parigi nera - Andre

Malraux, ministro della Cultura, inizierà a lavarla

solo dieci anni dopo - e buia. Dopo lo scintillio

dell'America, mi si strinse il cuore, ti taxi era una

vecchia Citroen traction avant disegnata da Andre

Citroen all'inizio degli anni '30. Non ci stavano

neppure le valigie.

Dopo il Natale ad Albiate ed il

Capodanno a Cortina, il 2 gennaio 19.52, alle 7 del

mattino, feci il mio ingresso nell'azienda di famiglia,

più precisamente nella tessitura di Macherio ed iniziai

la mia vita di lavoro. Lì, proprio lì, Esselunga ha

appena aperto uno stupendo superstore, opera dell'amico

Gigi Caccia Dominioni.

Sei mesi più tardi, con

l'improvvisa e tragica perdita di mio padre, dovetti,

pur nell'immenso dolore, affrontare il primo ostacolo

della vita. A 26 anni mi trovavo alla testa di

un'azienda in piena evoluzione. Ma superati i primi due

anni di affanni e di grandi timori, raccoglievo, ed era

un gran privilegio, il successo di mio papà alla guida

della vecchia, rinomata ditta, ormai divenuta

modernissima. I timori cessarono, rimasero gli affanni.

Così passai quegli anni nel

tessile. Dal 1952 al 1965. Poi le circostanze della vita

mi portarono lontano dal mio mondo d'origine e da tutto

ciò per cui avevo avuto una preparazione specifica.

Benché già allora il lavoro e

l'impresa avessero in me una posizione centrale,

conducevo una vita normale: di amici, di weekend al

Forte, a Parigi, l'inverno lo sci a Zermatt o a Davos. A

Milano qualche prima alla Scala, qualche cocktail e

molto "Piccolo Bar", insomma una vita normale.

Solo più tardi il mio ritmo

cambiò. E se devo ringraziare Dio dall'avermi distolto

dal cotone, posso anche asserire che quel successo che

oggi, ormai, mi si attribuisce è frutto di un impegno

totalizzante che ha comportato se non dei sacrifici - i

sacrifici sono ben altra cosa - certamente molte

rinunce. Il primo addio fu allo sci, mi piaceva tanto...

Ma il lavoro del sabato me lo rese impossibile per

troppi anni, fino ad una rassegnata definitiva rinuncia.

E così via via mi negai forse troppi interessi, con

eccessivo sacrificio anche dei miei familiari.

Pur abitando a 200 metri dalla

Scala e disponendo da sempre di un palco in "Turno A e

prime", dal quale, nel maggio del '46, avevo assistito

coi mici genitori al concerto di Toscanini per la

riapertura del teatro, non ci misi più piede. Quante

volte mia madre mi diceva: «Vieni, domani c'è la

Callas». Mai sentita né vista la Callas dal vivo. La

musica comporta una partecipazione ed un apporto

personale: non si può ascoltare la musica nel vuoto

della stanchezza. Nel 1957 si presentò un'opportunità

che, qualche

anno dopo, avrebbe cambiato la mia vita. Il merito fu di

Marco Brunelli, scaltro uomo d'affari, poi mio

avversario. Mio fratello Guido e Brunelli, a Saint

Moritz per il weekend, avevano sentito casualmente, nei

saloni dell'hotel Palace, i due fratelli Brustio

(entrambi al top della Rinascente, Micio Borletti

essendone presidente) discutere del fatto che certi

americani avevano loro proposto di entrare in società

con Nelson Rockefeller per aprire dei superrnercati in

Italia. Naturalmente, loro - erano la Rinascente! -

volevano avere la maggioranza. Essendo gente dì

provincia, non sapevano che mister Rockefeller era un

nipote di quel signore che aveva, si può dire, inventato

il petrolio, il fondatore della Standard Oil, la Esso5.

Per chi fosse stato in America ed avesse visto anche

solo il Rockefeller Center, poteva far sorridere il

pensiero di volersi associare a quel signore pretendendo

la maggioranza.

Ci sostituimmo alla Rinascente

accettando d'essere minoranza. Brunelli mise assieme i

Caprotti, industriali tessili della Brianza (ero l'unico

che parlava l'inglese, ma più di questa gran qualità non

avevo) col 18%, i Crespi, proprietari del Corriere

della Sera, col 16%, se stesso col 10%; inoltre la

principessa Laetitia Boncompagni Pecci Blunt, cara amica

di Nelson Rockefeller, e l'amministratore dei Crespi,

Franco Bettolini, con partecipazioni minori.

Rockefeller deteneva il 51%, la

nostra compagine il restante 49. Brunelli era

presidente, io vice, mentre era americano il management.

Da loro, in Consiglio d'amministrazione, imparai che

cos'è la democrazia. Ci riunivamo forse due volte al

mese e non c'era decisione che la maggioranza prendesse

senza convocare e consultare la minoranza. Noi fummo

coinvolti dagli americani in ogni scelta, anche la meno

importante.

La Supermarkets Italiani Spa fu

fondata il 13 aprile 1957 ed il primo negozio, sotto

l'insegna Supermarket, fu aperto nel novembre di quello

stesso anno a Milano, in viale Regina Giovanna.

Il punto di vendita era pronto

dall'estate, ma gli americani non si decidevano ad

aprirlo. Noi insistevamo con Richard Boogaart,

amministratore delegato e vero motore dell'impresa.

«Why don't you open it?»,

gli chiedevamo, perché non lo aprite? Perché non

era pronta la warehouse, il centro di

distribuzione, rispondeva.

5

II nonno, John D. Rockefeller, era stato uno dei grandi

tycoon, cioè uno di quegli imprenditori che, tra fine

'800 e inizi '900, rifondarono il capitalismo americano:

Ford l'automobile, Carnegie l'acciaio, Morgan la

finanza, Vanderbilt le ferrovie. Erano quelli anche gli

anni nei quali l'America, soprattutto Chicago,

inventava l'architettura moderna. Otis progettava

l'ascensore. Singer la macchina da cucire e Thomas

Edison illuminava il mondo. Edison e Ford erano

grandi amici.

Era un negozietto di 500 metri

quadrati di vendita, gli articoli erano forse duemila,

una cosa minuscola; ma senza il centro di distribuzione

non si poteva operare. Lì c'era in nuce tutto il modello

di business come noi lo intendiamo.

Ci vollero quattro anni per

aprire cinque o sei supermarket a Milano; e nel

febbraio del 1961 il primo a Firenze.

Nel 1960 si scatenò una serie

di offerte per comprare il 51% dei Rockefeller. Anche

Brunelli, che nel frattempo, pur essendo socio e

presidente della Supermarkets Italiani, aveva fondato La

Romana Supermarket - ora GS - fece un'offerta agli

americani. Già infastidito com'ero per La Romana, questo

atto mi disturbò proprio moltissimo. Rilanciammo con una

controfferta ultimativa: cinque milioni di dollari per

una piantina, un seme, un niente. E comprammo la loro

quota per questa somma tremenda. Un affarone per gli

americani, che però avevano raggiunto anche un altro

degli intenti di Nelson Rockefeller, il repubblicano liberal: quello di diffondere il germe della

modernizzazione in un Paese in via di sviluppo. La sua

società, quotata allo Stock Exchange di New York, si

chiamava IBEC, International Basic Economy Corporation:

compagnia per l'economia di base.

La trattativa per l'acquisto

del 51% iniziò nel luglio del '60 per chiudersi nel

febbraio del '61, all'UBS, l'Union des Banques

Suisses, di Ginevra e poi davanti al console italiano

Alessandro Pietromarchi. Era una cosa ufficiale. A

Ginevra stavano i legali di Rockefeller e là erano

depositati i titoli azionari oggetto della transazione.

Andai a Ginevra in treno e nel

portafoglio avevo un assegno di 4 milioni di dollari

tratto sulla Banca del Gottardo, l'istituto svizzero del

Banco Ambrosiano. Lo avevo ricevuto dalle mani di

Roberto Calvi, all'epoca segretario dì Carlo Canesi,

presidente dell'Ambrosiano. Banca fantastica a quei

tempi, la vera banca di famiglia, poi trascinata in un

disastro.

La compravendita con gli

americani aveva comportato un contratto di management

della durata di cinque anni con il pagamento dilazionato

dell'ultimo milione e con royalties sugli utili,

a carico della Supermarkets ed a favore di IBEC. Questo

assicurava ai venditori che noi non avremmo fatto fare

una brutta figura a Rockefeller, allora governatore

dello Stato di New York - poi vicepresidente degli Stati

Uniti - ed a noi la conduzione dell'azienda, almeno per

un primo periodo.

Le cose girarono diversamente.

A tre mesi dalla conclusione del contratto, nella

primavera del 1961, Richard Boogaart, come già detto

motore di tutta l'iniziativa, fu richiamato in patria

per essere spedito in Argentina. Lo sostituirono con una

pallida figura che condusse l'azienda nel niente. Gli

utili e le conseguenti royalties venivano

gonfiati. Nessun piano di sviluppo venne più messo in

cantiere ed io iniziai a reclamare con IBEC.

Così, nel 1963, in

un'estenuante trattativa condotta a Ginevra, imparai il

verbo disassociate. Ci lasciammo, ma la pallida

figura ed altri funzionari italiani rimasero: non c'era

altro management. Finché nel luglio del '65, messo in

guardia dal dottor Franco Villa, direttore

amministrativo ed amabile consigliere per tanti anni,

circa lo stato di abbandono in cui sì trovava l'azienda,

non fui costretto ad assumere la carica di

amministratore delegato. Di distribuzione sapevo poco o

nulla, ma consideravo il mio impegno personale una

soluzione provvisoria.

Ero lontano dal!'immaginare che

nel giro di uno o due anni sarei stato colpito dal

bacillo del retail. Una sera, pranzando con mia

madre, ricordo che le dissi - emozionato - che non sarei

mai più tornato ad Albiate alla Manifattura. Il nuovo

business era molto più dinamico, molto più coinvolgente,

assai più del tessile, e ben più di quanto non avessi

mai pensato.

Quella seconda metà degli anni

'60, i primi della mia guida, si svolsero nel trantran

quotidiano di un'azienda molto piccola. Ogni mattino ci

incontravamo tutti alle 7 in un negozio diverso per poi

separarci: chi andava per negozi, chi in ufficio, chi

nei cantieri. Il pomeriggio lo trascorrevo

prevalentemente nei negozi o andando in giro a cercare

ubicazioni per nuove aperture.

Se gli americani avevano dato

la prima piega, stabilendo quei pochi ma inviolabili

principi sui quali sì fonda ancor oggi la nostra

affermazione, io penso che la seconda fu data da quegli

anni dì straordinaria dedizione, nei quali si consolidò

un grande senso di appartenenza, di colleganza, di

autentica amicizia.

Se però noi avevamo acquistato

il 51% della IBEC e la partecipazione minoritaria di

Laetitia Boncompagni, Brunelli aveva comprato il resto,

raccogliendo così oltre il 29% del capitale sociale. Non

mancarono i contrasti e bello sarebbe raccontare come si

svolse e si spense l'assistenza del nostro legale, il

preclaro Adolfo Tino; o l'exploit del giovane Guido

Rossi, per breve tempo consigliere di amministrazione

della Superrnarkets Italiani per conto di Brunelli. Ma

questa sarebbe un'altra storia, una storia che ci

porterebbe a La Centrale Finanziaria Generale, a Michele

Sindona, al grande Carlo Bombieri, amministratore

delegato della Banca Commerciale Italiana e ultimo

banchiere, al mitico Charles Fitzmorris6, ai

Sainsbury, la cui frequentazione avrebbe aperto nuove

visioni al nostro modo di condurre il business.

È una storia che forse, se Dio

me ne darà voglia e tempo, potrei anche scrivere.

Ma questa non è la storia di

Capretti e neppure la storia di Esselunga. Questa è una

storia di cassa e martello, perché e della cassa che qua

dobbiamo parlare. Una cosa che un tempo era onesta e

dichiarata, alla luce del sole. Era quasi bello, in

occasione delle elezioni, leggere sul Corriere

che Achille Occhietto, il segretario del "Partito",

faceva visita ai "suoi" ipermercati dell'Emilia...

Trattandosi dunque qui dì

questa storia e non di altro, devo ancora abusare

dell'altrui pazienta nel riferire la straordinaria

esperienza fatta coi sindacati - più particolarmente con

CGIL - ed i miei primi contatti con Coop.

6

Solo per chi volesse meglio capire gli accadimenti del

1989-1990 e delle forze che ci eravamo costituiti quasi

inconsapevolmente in quei due decenni, mi dilungo in

questa nota.

Charlie era un gentiluomo di

Chicago, con un tocco di classe e un buon francese, che

nel nebbioso dicembre del 1970 scese fortunosamente -

era amico di amici - dal cielo e cambiò la nostra vita.

Charlie Fitzmorris aveva

venduto la sua catena di supermercati a Burlington Iowa,

ma s'era tenuto la proprietà dei sistemi informatici che

là, nel suo business, aveva inventato. Erano la

quintessenza del pragmatismo. Erano stati concepiti, per

così dire, dal di sotto, dagli utilizzatori, non da

informatici puri. Erano fantastici e lo sono ancora.

Voleva venderli e noi, per l'Italia, li acquistammo in

esclusiva. E questi li pagammo. Ma lui si portava dietro

anche una pacchetto di conoscenze, di expertise,

che volentieri ci trasmise, subito e poi nel corso degli

anni, grazie a una simpatia reciproca dalla quale nacque

una grande, grandissima amicizia.

Ciò favorì enormemente le

nostre tendenze all'innovazione, ci evitò i madornali

errori che vedevamo compiere da altri, e ci consentì

quel salto in avanti che ci avrebbe poi salvato.

Informatica, logistica, magazzini di stoccaggio e

distribuzione, accesso e collaborazione con aziende

allora avanzatissime in California, Illinois e upstate

New York, furono i propellenti che consentirono la

nostra riscossa dell'89-90. Quando, senza saperlo,

eravamo diventati forti.

I nostri già eccellenti

rapporti con IBM, grazie a Charlie si intensificarono e

ci portarono alla sperimentazione dell'uso dei codici a

barre ben prima che questa tecnologia trovasse

applicazione in Italia. L'America era ai primi

balbettii; ma noi già nel gennaio del 1977 eravamo con

IBM in California e a Chicago. Era importantissimo: non

aver più la costrizione di prezzare ogni singolo

prodotto nell'atto di rifornimento dello scaffale era di

un'importanza paramount. A parte il resto.

Nei primi anni '80 installammo

con IBM le loro casse con lettore laser in sei negozi,

quando il codice a barre nazionale era di là da venire.

Ce lo facemmo interno. E applicavamo ai prodotti

un'etichetta col codice a barre fatto in casa, anziché

l'etichetta col prezzo. Per sperimentare,

Poi quando, come si dirà più

avanti, la codifica sui prodotti man mano e per merito

nostro arrivava - bisognava imperla a fornitori

riluttanti - ogni sabato Rino Orenti, per tanti anni

capo dell'informatica, veniva da me per darmi i dati

della percentuale dei "pezzi" codificati consegnati ai

negozi nella settimana!

Anche nella progettazione dei

magazzini, Fitzmorris fu determinante. Abbiamo appena

inaugurato in Piemonte il più grande (dei nostri) mai

realizzato, ed è come il primo, del 1972-1973, che da

Charles Fitzmorris aveva avuto una piega essenziale. II

magazzino automatico cui si accennerà in seguito e

coerente e figlio di questi.

Charlie fu fondamentale anche

nei rapporti internazionali. Conoscemmo persone di

rilievo, americane o giapponesi non importa, importante

fu aprirsi.

Sul piano personale gli

debbo molto, anche la mia conoscenza di Chicago, the

windy city, metropoli stupenda, di architetture, di

archeologie industriali, di pinacoteche stupefacenti. Ci

andammo non so quante volte e io ne ho una grande

nostalgia: niente è più americano di quella grande,

potente città.

Per una miglior comprensione

degli eventi, va forse aggiunto che in quegli anni

(1971-1990) la nostra espansione era arrivata pressoché

allo stallo. Per quattro anni di fila non aprimmo un

solo negozio. Avere i permessi era durissimo. Iniziò

anche l'era delle tangenti, che noi mai pagammo.

Dall'altro lato, l'aumento dei costi e delle

inefficienze ci spingeva ad investire quel poco cash

flow che ci rimaneva in tecnologie, impianti,

attrezzature che ci aiutassero a contenere tale aumento.

Facevamo tutto ciò senza un piano preordinato, senza una

strategia. Anzi, si viveva alla giornata, tutto quello

che si poteva fare era cercare di salvarsi.

Ma il risultato fu che, al

dunque, l'azienda pur piccola e sfiancata, era veramente

robusta ed efficiente. Al momento buono rispose, lei si,

in modo formidabile. Formidabili quegli anni.

SUICIDIO DI UN

BOOM

Agli inizi degli anni '60,

sull'onda di un troppo repentino benessere, il clima del

Paese cambiò.

Iniziò da un lato il grande

sperpero, dall'altro ci toccò subire la

nazionalizzazione dell'energia elettrica con tutte le

sue ricadute7, fino ad arrivare alle

"convergenze parallele" e ad altre fumose invenzioni di

Aldo Moro. Il "miracolo economico" italiano induceva

politici impreparati a ritenere che le risorse fossero

inesauribili.

I primi pesanti sussulti

sindacali, particolarmente nell'industria, iniziarono

nel 1960 col cosiddetto "premio di produzione".

Nell'industria cotoniera - mi

si consenta un flashback sulla Manifattura Caprotti -

il "contratto di lavoro" era vigente, ed io vedevo

questa richiesta, rivolta ad un limitato numero di

aziende (Mazzonis a Torino, Capretti in Brianza, Cantoni

nella zona di Busto Arsizio e Cotorossi a Vicenza), come

una violazione dei patti sottoscritti.

Si vociferava, a Macherio come

ad Albiate, di una "occupazione" degli stabilimenti. Il

21 settembre 1960 fui ricevuto in Prefettura a Milano,

ove il rappresentante del governo in persona, Vicari, mi

mise in guardia: dovevo cedere - fu questo il succo del

suo discorso - perché il governo proteggeva i "deboli",

ed in caso di un'occupazione degli stabilimenti le forze

dell'ordine non sarebbero intervenute. Mi disse

bonariamente: «Lei i soldi li ha: li dia». Ero avvisato.

Potevo solo piegarmi.

Feci allora presente a Vicari

che sarebbero saliti i costi, e conseguentemente i

prezzi. Ma questo lasciò il prefetto nell'assoluta

indifferenza. La sua preparazione "economica" era quella

del Paese: nulla. Era il 1960 ed era l'inizio

dell'inflazione.

Ma questo sarebbe stato ancora

niente. Nel corso degli anni '60 il clima andò

surriscaldandosi e con lo scoppio del '68, prima a

Berkeley e poi a Parigi, cominciò una fase di turbolenza

che in Italia divenne ben presto permanente. Si entrò

nell'era della sommossa continua, coi rituali cortei del

sabato in città, col lancio dei cubetti di porfido e dei

bulloni. E con le "occupazioni" e gli "espropri

proletari".

Un venerdì pomeriggio, fine

anni '60, nel timore dì un'invasione dei supermercati

per il sabato, il nostro grande penalista Antonio Bana

mi condusse dal comandante dei Carabinieri della piazza

di Milano, in via Moscova.

L'ufficiale dell'Arma fu molto

gentile ed elegante. Gli esposi il nostro caso e mi

assicurò che avremmo avuto un'attenzione discreta. Cioè

nei limiti del consentito. Perché, mi disse, «sono

duemila in questa città, e li conosciamo tutti. Potremmo

mettere ordine in un paio d'ore, ma...». Ministro

dell'Interno era il democristiano Paolo Emilio Taviani.

7

Ancor oggi, l'energia in Italia è la più cara di tutto

il mondo industrializzato.

Sebbene fossero anni di

continue agitazioni, il sindacato non aveva ancora quei

poteri che lo "Statuto dei lavoratori" gli avrebbe

conferito di li a poco. Questa legge entrò in vigore nel

maggio del 1970 e cambiò, per cosi dire, il panorama

lavorativo del Paese.

Ai sindacati fu dato uno

straordinario potere di rappresentanza, a cominciare dal

diritto di convocare in qualsiasi momento dell'orario di

lavoro, cioè - nel nostro caso - di apertura dei negozi,

l'"assemblea dei lavoratori" e questo divenne, qui da

noi, una delle consuetudini più praticate.

II supermercato era aperto,

c'erano i clienti, l'assemblea veniva strumentalmente

convocata e si teneva nella sala di vendita.

Un'incredibile bagarre.

La stessa cosa accadeva nei

nostri magazzini centrali, col risultato che la merce

nei negozi mancava sistematicamente. Al mattino alle 7

ci riunivamo sempre, ed lino dei compiti degli

"ispettori alle vendite" era di assegnare il numero dei

colli da destinarsi a ciascun negozio, poiché il volume

totale era contingentato. Ma gli scaffali rimanevano

spesso vuoti e così, per renderli meno bui e tristi io

ideai il fondo di plastica bianca, esistente ancor oggi

senza che nessuno sappia più il perché.

Per due anni sospendemmo ogni

tipo di pubblicità, poiché nei negozi mancava

costantemente la merce. Siccome la contestazione era

permanente ed ogni contestatore rappresentava un caso a

sé, era più il tempo che il direttore di negozio perdeva

a tentare di dirimere faccende di cui sapeva ben poco di

quello che passava a dirigere il negozio. Avrebbe dovuto

essere un avvocato.

E così, per cercare di dargli

un sostegno, istituii il "servizio del personale di

rete", cioè affiancai ad ogni ispettore - che da noi

guida sette o otto negozi - uno Specialista del

personale che potesse occuparsi delle problematiche

create da questo clima di conflittualità sindacale

permanente.

Il disordine tuttavia raggiunse

livelli parossistici. Il grado di efficienza continuava

a scendere, talché alla mattina alle 7 era una litania.

La gente lavorava sempre meno e la richiesta di nuove

assunzioni divenne costante. Due cassiere qua, un

addetto là. Coloro che avrebbero dovuto dirigere,

segnatamente il direttore della rete di vendita e gli

ispettori, erano come inebetiti, privati di ogni

facoltà di operare, di fare il loro lavoro.

Così l'azienda, nel suo

tentativo di ammansire la belva, iniziò a cedere e

concedere. Era cominciata l'epoca dei cosiddetti

"contratti integrativi aziendali'', aggiuntisi negli

anni 70 al "contratto collettivo nazionale di lavoro".

Allo scadere di ogni triennio, il sindacato presentava

le sue richieste - la famosa "piattaforma" - e le

supportava con opprimenti quanto mutili "agitazioni".

Seguivano estenuanti trattative, finché non si

arrivava, dopo parecchi mesi e dopo notti e notti di

discussioni, al cosiddetto "accordo". Nessuna intesa